Марин Бодаков Софийские «Вирусные», или Вайрэл стихи о сексе и драме

В начале 1989 года мне было 18 лет и у меня было отчетливое представление о должных этапах моей успешной литературной карьеры в Болгарии – при том условии, конечно, что моей целью являлось самоутверждение в культурной конъюнктуре тоталитарного правления Тодора Живкова. В самом начале, публикации в журнале для школьников «Родна реч» (Родная речь). Попозже – в журнале молодых авторов «Пламък» (Пламень). Затем – в журнале более взрослых (и еще более утвердившихся) «Септември» (Сентябрь). В органе Союза болгарских писателей газете «Литературен фронт» (Литературный фронт). И, разумеется, членство в названном одиозном союзе. Столик в кафе союза, чтоб у очередной рюмки разбирать чужие идеологические и литературные компромиссы и игнорировать свои собственные. Первая книга, вторая книга, каникулы в черноморском писательском доме отдыха (лучше в смену, когда отдыхающих посещает мелкий балканский диктатор Живков), юбилейный трехтомник по случаю 50-летия…

Слава Богу, государственный социализм обрушился и все это миновало меня (и на свой юбилей я остался без трехтомника). Сегодня литературная инфраструктура полностью иная – почти все регалии писательского статуса, которые я перечислил только что, канули в небытие, заваленные хламом бесконечного болгарского перехода к демократии… Но почему чаще всего я чувствую себя как в прогнозе погоды: на дворе 2021 -й год, а ощущается он как 1989-й?

Нет, как 1984… Постепенно мы стали превращаться в литературных противников прошлых самих себя. И сегодня чуть ли не каждый писатель – сам у себя отдел «Агитация и пропаганда», как у уже вроде бы не существующего Центрального комитета Болгарской коммунистической партии… Социальные сети залиты авторекламой новых произведений… Никаких иерархий… Среднее торжествует… Главное – писать так, чтоб нравиться виртуальным толпам. Если все это неприятно тебе, то ты завидуешь.

На этом фоне появилась одна страница в фейсбуке – Вайръл стихове за секс и драма (Вайрэл стихи о сексе и [о] драме)[1], которая подняла на смех процессы в болгарской литературе, культуре, обществе. Две молодые авторши стали реагировать своевременно на требующие меры срочного порядка события. Более того, реагировали очень умно, не чуждаясь похабства, улавливали любую фальшь, инсценировку и социальное лицемерие и тотчас оставляли от него одни рожки да ножки. На фоне графоманских охов да ахов (и ахов да охов) их правды становились поэзией. И поэзия становилась правдой.

Для меня было важным видеть, что и люди, которые могли бы быть чуть ли не моими детьми, видят то, что и меня отвращает. Что не исчезло чувство трагической глубины. Потому что за сарказмом двух молодых женщин я видел аутентичную социальную критику, литературную критику, сопротивление пошлости, достоинство в отчаянии… Не всегдая их понимаю, не всегда я делюсь их мнениями, но при прочтении почти каждого стихотворения я чувствую, как спертый воздух отступает перед простой человеческой почтенностью двух талантливых молодых женщин. Языковые автоматизмы исчезают. Кто-то говорит: А король-то голый.

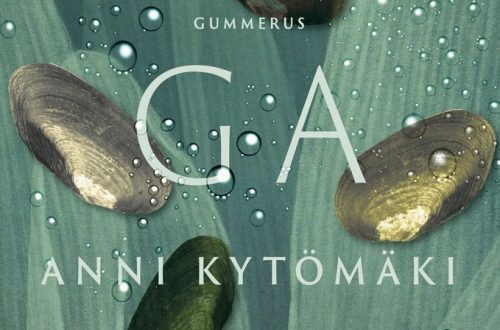

В июле Антония Антонова и Цветелина Вътева (Вытева) издали свои стихотворения на бумаге. Том «Вайръл стихове за секс и драма» стал поводом двух интервью с ними – Антония и Цветелина отвечают на одни и те же вопросы, не подозревая об ответах друг друга.

Политической корректности нет места в литературе

Разговор с Цветелиной Вытевой

Каковы, по-Вашему, характеристики современной болгарской литературной конъюнктуры? Что Вас раздражает в наших литераторах?

Я чувствую близость к литературе не потому, что я прочитала всех классиков (нет, не прочитала), а потому, что литература удерживала меня на плаву в те моменты, когда я чувствовала, что иду ко дну быстрее поезда. Одни из самых мудрых людей, с которыми я разговаривала, перепрыгивая за пределы пространственно-временного континуума, это авторы книг: авторы, которых я никогда не встречала, некоторые из них давно покойники. В этом смысле я не вижу ничего элитарного в литературе. Ничего снобского. Никакого повода для литераторов обособлять себя в отдельный, аутистический социум, ставящий себя выше читателей. Потому что текст, в конце концов, общается с читателем. А в болгарской литературной конъюнктуре я замечаю такую элитарность и обособление, которые меня откровенно раздражают.

В какой степени одно стихотворение может быть критикой другого стихотворения? Чего сознательного за пределами пародии Вы делаете?

Обыкновенно поэзия не является критикой, по крайней мере не в смысле порицания чужого текста. Поэзия это скорее процесс письма при помощи Бога, прошу извинить, если это звучит раздутым или фанатическим. То, что мы называем социальной сатирой в «Вайръл стихове за секс и драма», однако, часто является критикой, почти всегда целенаправленной, как к разным социальным процессам и событиям, так и к другим, может, и не стихотворениям в частности, но стилям письма. И чтоб я не звучала как политик, я сделаю пояснение: через пародию мы критикуем претенциозную, но пустую литературу, которая реагирует на критику (в том числе со стороны читателей) как ущипанная девица, абсурдным «Кому не нравлюсь, тот меня не понимает». Могу и сразу сочинить [так! перев.] пример стихотворения, которое я спародировала бы:

лист

чайка

по пупу

твоем

родинка

моя

зуб

летит

к небу

из грязи

люблю

т

е

б

я

Как Вы реагируете в том случае, когда что-то низкое притворяется высоким? Как Вы узнаете аутентичность в искусстве?

Я даже не знаю, узнаю ли я ее. Я работаю в СМИ уже годы и сама писала немало неаутентичных текстов, что означает, что они шли не от сердца, не были продиктованы необходимостью поделиться или одеть [так! перев.] что-то невидимое в слово, чтобы была возможность то самое проглотить, а были писаны с какой-то иной целью. Это нормально в журналистских текстах, в документальных текстах, но если речь идет о поэзии или художественной литературе вообще, то я считаю, что аутентично то, что идет из наиболее глубоких мест нашего бессознательного. Часто – то, о чем у нас нет слов, а именно слова – единственный способ переработать его. Ну что ж, трудное дело.

Есть ли место для политической корректности в литературе? Сколько реальности и правды может вынести (тот или иной) фикциональный текст?

Я не считаю, в литературе есть место для политической корректности. Текст может растянуться до бесконечности большими дозами реальности и правды, но за счет того его можно испортить и опорочить минимальной порцией политической корректности. Это все равно что капнуть каплю цианида в иначе очень вкусный суп с фрикадельками. Весь суп испортится. Политическая корректность присутствует в почти всех сферах нашей жизни, не следует ли искусству (о)стать(ся) тем островом, где мы можем сказать другу другу все?

Вы друг друга [Цветелина – Антонию и Антония – Цветелину. перев.] редактируете?

Нет.

Где в традиционной литературной публичности Вы видите здоровое место, здоровые места?

Это сложный вопрос[2]. Я не нахожу всю традиционную литературную публичность хворающей. Здоровье – это когда между потусторонним, писателем и читателем протекает ток; когда налаживается связь. В этом смысле литературные чтения кажутся мне здоровыми, по крайней мере если лишены претензии непонятой, самодостаточной сверхинтеллектуальности. Здоровье – это чтоб люди консумировали литературу обильно в силу правильных побуждений и чтоб могли обсуждать то, что их взволновало, без страха, что кто-то посчитает их тупыми.

Каковы пользы и потери перенесения текстов из одной из социальных сетей в традиционную бумажную книгу?

Польза в том, что можешь фотографироваться вместе со своей книгой, публиковать фото в социальные сети и почувствовать себя популярным и великим. Убытки в вопросе: «А теперь куда?».

Смелость важнее таланта

Разговор с Антонией Антоновой

Каковы, по-Вашему, характеристики современной болгарской литературной конъюнктуры? Что Вас раздражает в наших литераторах?

С одной стороны, бесконечное число вещей раздражает меня – претенциозность, суета, комплексы, отказ от перешагивания границ, впихивание письма в школьные рамки, страх смелости, а смелость, по-моему, часто важнее даже таланта в искусстве, хотя талант очень важен. Только трудом не получится. В целом человек не в состоянии написать ничего стоящего, не будучи уязвимым, даже проза изливается в некоторой степени из глубокой части человеческой души, это литература – в ней много ковырянья в мире психического, много личности [так! перев.], много АЗ-у [= того, что есть Я. перев.][3]. Наигранная скромность автора в отношении собственного письма, когда не является основательной неуверенностью, – лицемерие. С другой стороны – я не так уж хорошо ознакомлена в самом деле с современной болгарской литературной конъюнктурой. Я недостаточно читала. Мои впечатления основываются скорее на моем опыте отрывочных личных контактов и того, что я читала, а оно далеко не все, конечно.

В какой степени одно стихотворение может быть критикой другого стихотворения? Чего сознательного за пределы пародии Вы делаете?

В неодинаковой степени – может быть и в большой, может и в малой, а может ему и вообще не быть. Я стремлюсь к как можно больше свободы в своем письме и к как можно больше правды. Я думаю, что где-то там сердцевина этого процесса и изначалная причина его существования. Человек не может пародировать какое-то явление, если он лично не возмущен им, аутентически ангажирован, если он не насмехается над ним в самом деле у себя внутри, если он его не презирает. Вы знаете, я уже не первый год понимаю, что тот или иной сатирический текст, который я пишу, будет вероятно смешным, если я сама смеюсь, когда его пишу.

Нельзя сесть насмехаться над чем-то в каком-то тексте просто ради насмешки, самоцельно, чтоб звучать остроумно, не передав до этого насмешке его проявления в самом себе. Большинство того, что я делаю в своем письме, внутри и вне пародии, пусть иногда и художественное и насыщенное художественными средствами, сделано сознательно.

Как Вы реагируете в том случае, когда что-то низкое притворяется высоким? Как Вы узнаете аутентичность в искусстве?

Я не думаю, что узнавание аутентичности в искусстве требует сложной интеллектуальной оценки. Мы люди воспринимаем искусство скорее интуитивно, не нужно всегда иметь тяжеловесное обоснование того, почему то или иное искусство доходит до тебя, если оно в конечном счете доходит. А это понимается лучше всего сердцем, конечно, письмо и чтение занимают ум, но они занимают прежде всего душу, а душа не орудует рациональными анализами и солидными интерпретациями, этим утверждением рискуя вызвать несогласие маститых академиков и согласие Софи Мариновой.

Я чувствую раздражение, конечно, когда низкое притворяет себя высоким, но и, честно говоря, стараюсь не очень заниматься этим, равно как и верю, что в конце концов всегда выясняется, что низкое и что высокое, даже если это «в конце концов» находится по ту сторону нашего личного жизненного конца, который всегда подстерегает за углом. У истины свой старинный обычай всегда выходить наяву, хотим мы этого или не хотим.

Есть ли место для политической коректности в литературе? Сколько реальности и правды может вынести (тот или иной) фикциональный текст?

Я не думаю, что есть место для политической корректности в литературе, по крайней мере я не почитатель этой идеи, хотя я не считаю себя подстрахованной от пошатываний в эту сторону в своем собственном письме. По-моему, фикциональный текст может вынести – и это ценно, если он выносит – больше реальности и правды, чем повседневная жизнь, где правда часто отсутствует, иногда отсутствует и ощущение реальности. В сущности, можно сказать, что, в большой степени, это одно из назначений художественного текста – говорить правду, которую никогда нельзя так спокойно высказать без фильтра в быту.

Вы редактируете друг друга?

Нет, даже и не читаем друг друга до публикации. Но зато мы вдохновляем друг друга.

Где в традиционной литературной публичности Вы видите здоровое место, здоровые места?

Я не уверена, что я ищу такие места, чтоб я могла их видеть, если я правильно поняла Ваш вопрос. Меня больше занимает мое письмо, чем мое место в литературной публичности. В конечном счете, если оно, письмо, стоит, ему следовало бы найти себе место в публичности. Традиционные литературные трибуны хорошая и полезная вещь, но они требуют известной доли отдачи себя социуму, а я не очень верю участию общностного начала при мотивации творца. Я считаю, что творец – самец [так! перев.], одинокий человек/бирюк[4] даже. Общность хорошая вещь, это важно, чтобы она была, но поэзия рождается в человеке при личной коммуникации с Богом, путем которой он связывается с другими, и оттуда вещи обретают публичность естественным путем, а не после литературного чтения в клубе «Перото» (Перо) в НДК [Национальном дворце культуры], где впрочем рекомендую выпить кофе.

Каковы пользы и потери перенесения текстов из социальной сети в традиционную бумажную книгу?

Книгу, которую мы издали, адресована людям, которые уже переживают написанное нами, несмотря на то, на каком носителе они его читают, и я верю, что она дошла преимущественно до таких людей. Издавая поэзию на бумаге, на которой в самом деле и ее место, я не думаю, что мы пошли на особый риск, потому что читатели ее хотели, они хотели эту книгу. В этом смысле плюсы в основном в том, что даешь публике то, что она уже ожидает от тебя. Нет необходимости убеждать никого, как хорошо тебя прочесть и какую великую поэзию ты написал. Про минусы в данный момент не вспомню, но это вероятно означает, что там есть много гадких минусов, о которых я просто в данный момент не могу догадаться. Предстоит узнать.

[1] Отказ от перевода новозашедшего в болгарский язык слова viral («вирусный») очевидно сознательный. Синтаксис двусмысленный; заглавие можнопонять и как: «…стихи о сексе и драма». Двузначен и предлог «за», а потому заглавие можно перевести и как: «Вайрэл стихи для секса и драмы/а» (прим. перев.).

[2] В дословном переводе: «Этот вопрос меня затрудняет» (прим. перев.).

[3] Сознательное сохранение архаического «АЗ» в переводе. «Личности» и «Я» присваивается считаемая количественность; этот перенос находится награни грамматической допустимости в языке источника и он достаточно заметен, чтоб выбить гладкость чтения из колеи, не раздражая надуманностью, потому я решил сохранить его (прим. перев.).

[4] В оригинале – наложение двух этимологических фигур (творец… самец… самотник), возможно импровизационное поскальзывание речиинтервьюируемого, откуда шероховатость семантики при второй фигуре (прим. перев.).

Перевод с болгарского Йордана Люцканова

Фотографии — из личных архивов А. А. и Ц. В.