Сильвия Чолева. Георгий Рупчев – сильный ночи, или мира того [1]

Двадцать лет после того, как Георгий Рупчев отчалил от пустой земли, меня не покидает картина из его стихотворения „Смяна на нощната стража“ (Смена ночного дозора). Не картина Рембрандта, а тот „портрет мужчины в глухой нише“, который оживает и стоит у ночного окна, подняв занавеску и „не моргнув ждет, / увиданный лишь мраком“. Уже с первого прочтения этого стихотворения оно стало для меня образом Жоры. Этого одинокого человека, человека в комнате, которая „продолжается до края зеркала“, как он писал в „Превъртане на световете“ („Сдвиг миров“, в переводе Марии Ширяевой):

… И в этот вечер он скорей всего опять долго курил,

сидя в любимом кресле, слушал радио

и наблюдал, как с Витоши туман все плыл,

а смаковать вино глотками было всего слаще.

Вот комната, кровать застелена. А за стеною

молчит и город, и молчит безбрежность.

Молчание, которое забыл забрать с собою

жилец, внезапно съехавший.[2]

„Я писал преимущественно по ночам“, сознастся он. Многие из нас, его друзей, проводили часть своих ночей в телефонных разговорах с ним, и таким образом он как-то преодолевал бессоницу, тянущиеся часы. Часы краткой жизни, обреченной болезнью, но оплодотворенной поэзией и музыкой. Георгий Рупчев, может, стал бы музыкантом, потому что музыка была его первой любовью. Его поэзия насквозь проникнута музыкой. Если его стихотворения и его поэмы, как например „Смъртта на Тибалт“ (Смерть Тибальта), читать вслух, четко понимаешь, что его поэзия – музыкальное произведение…

Во времена, когда белый стих был альтернативой удушающим канонам соцреализма, Рупчев написал свои виртуозные стихи рифмами, сочетающимися с белым стихом, и они звучали как ничьи другие. Особенно характерны его внутренние рифмы, аллитерации, метафоры, которые содействовали музыкальности его стиха. Возможно, если б мы были большей литературой, литераторы писали бы о Рупчевой рифме, Рупчевой музыкальности стиха, Рупчевой поэтике… Их изучали бы в университете. Он изменил язык, изменил понятие о поэзии, изъял ее из наших домашних рамок и поставил ее среди образцов европейской поэзии. В нескольких строках он создавал не только картину, он создавал кино в эстетике Антониони или Тарковского – в таких стихотворениях, как „Привличане“ (Притяжение/Влечение), „Отдалечаване на въздуха“ ((Само)удаление воздуха), „Церемония“ (Церемония) и други. В своих последних поэмах „Гмуркачите“ (Ныряльщики), „Приковаване на огъня“ (Приковывание огня) и „Пътят нататък“ (Дорога дальше) он добрался до сущности, до сердцевины, он перешагнул границы и заглянул в бездну… У его поэзии особый тайный код, который нелегко расшифровать. В эту тайну вступают осторожно, медленно, а часто и не надо ее разгадывать – она оказывается одна из его магий. „Наверняка в поэзии есть что-то тайное, потаенное, греховное, одинокое. (…) В самом деле писать – в известном смысле противоестественно. Поэт всегда был лишним и исключением. Но оказывается, что без него не могут. Поэзия – это инстинкт неприспособимости, а ныне времена приспособленческие“, говорит Рупчев в интервью в 1994 г.

Стихотворения Георгия Рупчева создают иллюзию, что они написаны без усилия, но он вырабатывал их медленно, внимательно и не останавливался, пока не получал желаемого результата. В одном интервью он говорит: „Я никогда не писал много. И в лучшие времена – 10-12 стихотворений в год. (…) Хорошо, чтоб текст был готов у меня в голове. Чтоб он был структурирован. Во-первых, я должен знать, как он заканчивается, и хорошо, чтоб я знал, как он начинается.“. Важно сказать, что он обладал высокой эрудицией, ненавязчиво присутствующей в его стихах и особенно в его поэмах. Вообще он был духовным аристократом, эстетом, деликатным, но категоричным, даже суровым иногда. Он был человеком, как будто пришедшим к нам из другой эпохи, несмотря на то, что он всегда волновался, что происходит за стенами его комнаты, при ясном сознании о ценности поэзии, о том, что она переживает времена: „Нормально, чтоб человек иногда ощущал себя и подавленным, и ненужным. Но поэзия это искусство, намного превосходящее историческое время, в котором живем.“.

В слове по поводу 40 дней со смерти Рупчева под заглавием „Князь метафоричных состояний“ Иван Теофилов отметил еще одну особенность его поэтики – театральность: „И театральные акценты все больше умножаются. Декорации все больше рекомпонируются. И «игра», и персонажи на фоне этого изменения начинают звучать в ином, непредусмотренном контексте и обретают иную, неожиданную акустику. И этот конструктивный акт еще раз призван подсказать, что смысл претворения – в динамической жизни форм, так соответствующей динамическим процессам внутри нас.“.

Несмотря на болезнь, у Георгия Рупчева была внутренняя сила писать, переводить, не сдаваться до самого конца. Он ни раз не пожаловался, что он узник в одной комнате. Я помню, насколько мучительным для него было написать свои последние поэмы, к написанию которых Иван Теофилов его поощрял, и которые мы потом опубликовали в журнале „Сезони“ – они были из сильнейших в его творчестве. Его невероятное чувство юмора, сарказма, иронии и самоиронии было также очень важной составляющей той силы его духа. Он умел смешить своим английским чувством юмора, умел и „убивать“ им.

Переводы с русского и английского Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, Иосифа Бродского и Николая Гумилева, Т. С. Эллиота, Аллена Гинсберга, Лоуренса Ферлингетти, Джона Ленонна, Роберта Пенна Уоренна, Уиляма Теккерея, Агаты Кристи, Артура Конана Дойля, „Песни песней“, рецензии о театре и шесть книг, много музыки, поэзии и товарищей, которые с годами „редеют“ – вот что делал он. Мы были друзьями – учились в одной и той же школе, жили в одной и той же части города, поэзия сблизила еще больше. Я помню радость от выхода его первого сборника стихов „Уморени от чудото“ (Утомленные чудом) в 1982 г., появление такой книги в то время было в самом деле чудом. „Наше поколение, говорит он, это поколение страстного самораспыления. Поколение, которое умеет изличать себя. Оно просто заранее разочаровано. Перед тем как ощутить свою очарованность чем-нибудь, оно уже изжило свою разочарованность им. Таким образом, самоуничтожая себя, мы стали „Сильными ночи“ и изжили свои сильные ночи.“. Мы сходились и слушали музыку, разговаривали о литературе, об искусстве, о всем, попивая водку и куря. Это был наш остров, мы к Поэту ходили, чтоб разговаривать и чтоб зарядиться от него, кого болезнь медленно, но верно разрушала. С годами это превратилось в нечто подобное поклонению, так как мы давали себе отчет в его огромном таланте, чувствовали уважение к его личности. Вот что он пишет в своей поэме „Силните на нощта“ (Сильные ночи)[3]:

Куда стекает, пропадает наша память днем,

укрытая той

амнезией светлой

бытийности?

Ночь веселит нас, помагает вспомнить

ночью

всё другое.

Другие силы и другая память.

Впрочем:

Невидимы,

неведомы,

расшатаны, огромные —

глотают жадно из бутыли мрака.

Что нужно будет,

то они запомнят.

Что нужно будет,

подождут во благо.

——

Ползем,

зажатые в кулак октябрьской суши,

в железной хватке его пальцев

даже ночь пустила трещину,

и безнаказанно

скитаются в обломках

автомобили, привиденья и собаки.

Назначенное ему время утекло и он направился по лестнице к небу. Пришли другие поэты, новые, более или менее шумные и самохвальные – реклама обернулась новым божеством, но стихи Георгия Рупчева не потеряли ни крупинку позолоты, а наоборот – они читаемы молодым поколением и нравятся все больше.

Странно и стыдно, что до настоящего момента, подобно другим большим болгарским поэтам, у него нет изданной заграницей книги. Переводились отдельные стихотворения, но книги нет, и поэтому его нельзя читать хотя бы на одном из „больших“ языков.

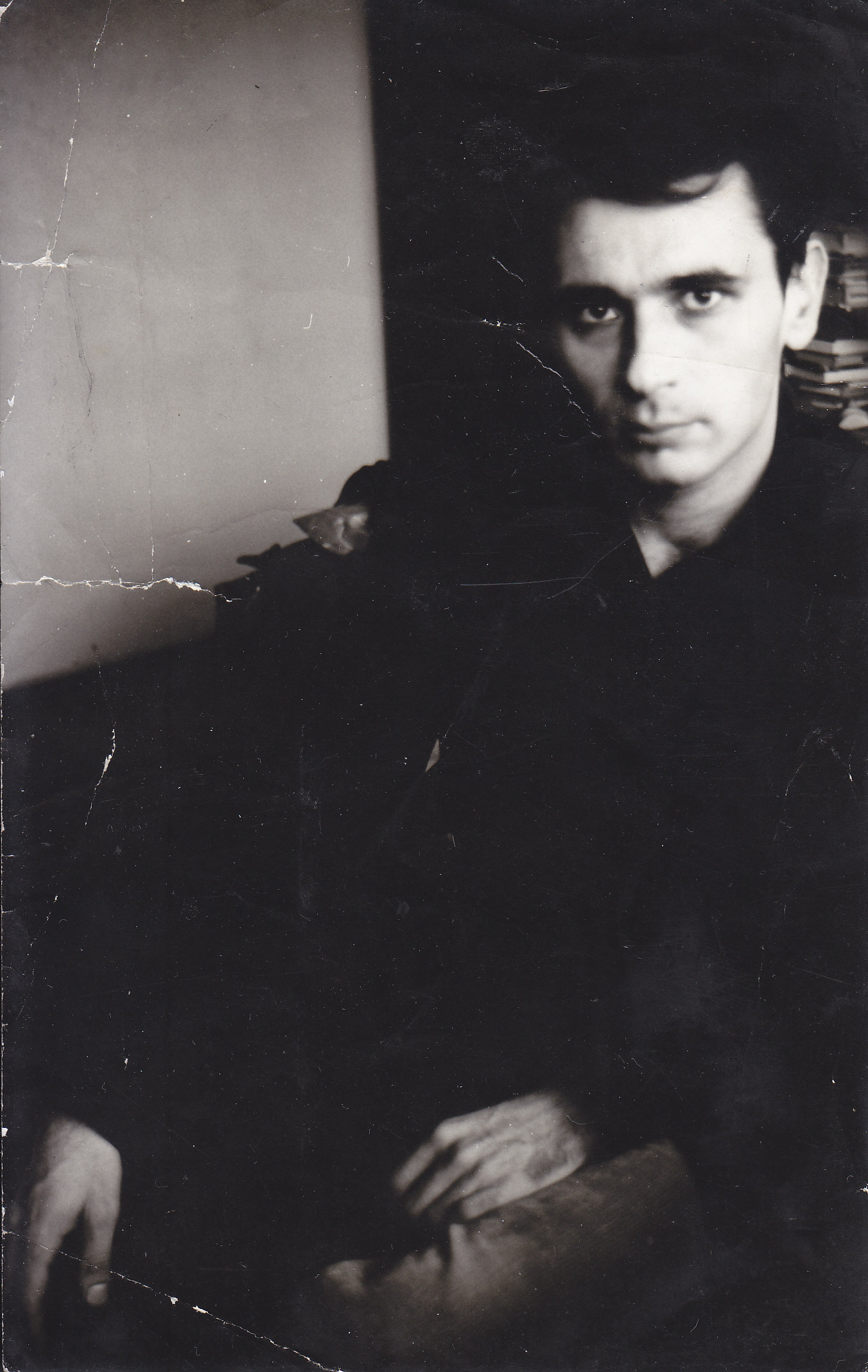

Георгий-рупчевская поэзия со временем как будто еще больше околдовывает и привлекает. Я слышу его слова: „Я знал все заранее, / ожидал его из-под обгрызанных ногтей вселенной“. Я вижу его иронически усмехающимся за очками, оперевшимся на подушки в своей постели. Сигарета падает меж пожелтевших пальцев. Машинка притихла на письменном столе. Молчит и пианино напротив. Дверь к балкону открыта.

Перевод с болгарского Й. Люцканова

Фотография из личного архива семьи Рупчевых

[1] Игра слов, построенная на двух антитезах: дня/ночи (мира сего/того) и множественного/единственного числа; болгарский эквивалент русского „сильные мира сего“ – досл. „сильные дня“. (Прим. перев.)

[2] Перевод стихотворения – Марии Ширяевой. (Прим. перев.)

[3] Перевод стихотворения – Марии Ширяевой. (Прим. перев.)