Роман Шорин Что не так с «я»

1

Согласно Георгию Ивановичу Гурджиеву, «человек расщеплен на множество мелких «я»». При этом каждое отдельное малое «я», пока оно, так сказать, на сцене, воображает себя целым, которое Гурджиев называет «большим Я». Разумеется, мириться с таким положением дел нельзя. Нужно каким-то образом преодолеть эту расщепленность, сплавить множественность в единство, превратить мелкие «я» в одно большое и цельное «Я».

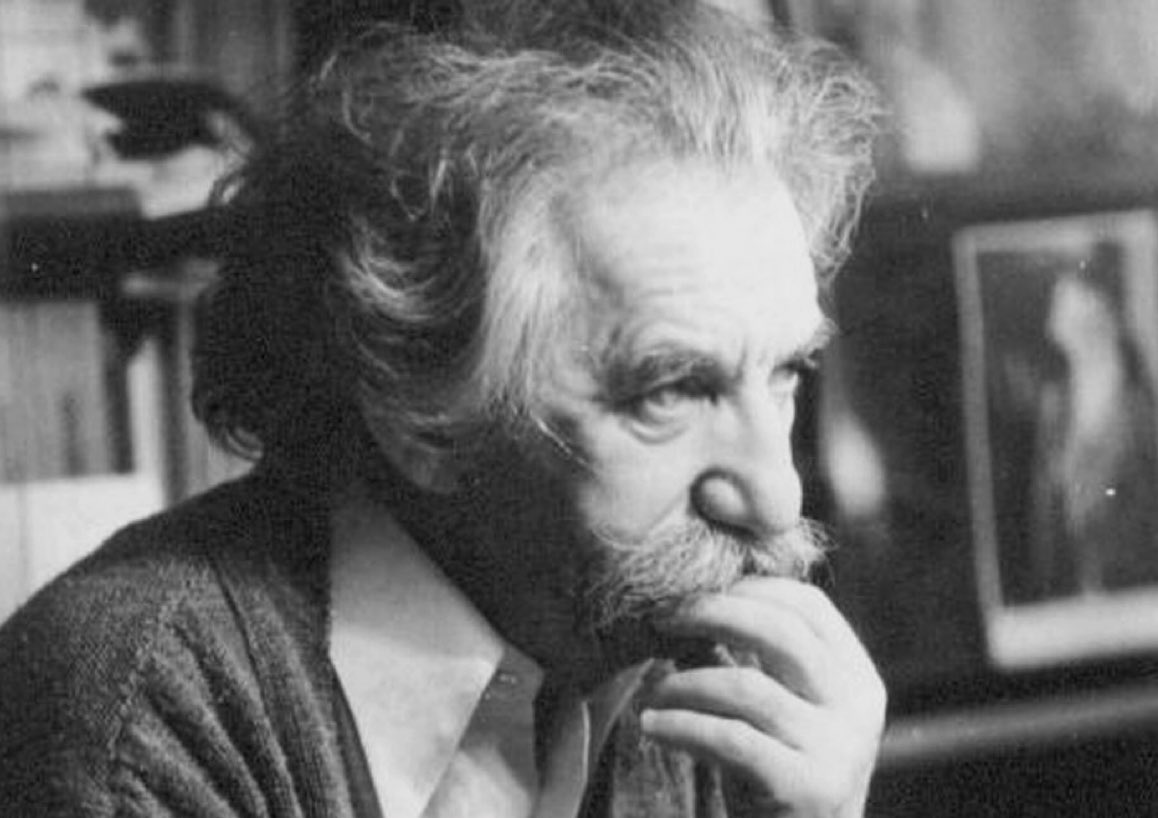

Безусловно, учение Гурджиева заслуживает того, чтобы отнестись к нему всерьез. Автор этого эссе в свое время даже пытался его практиковать. Кстати, прошу не удивляться, что иногда буду говорить о себе в третьем лице. Ведь разговор пойдет о феномене «я», и, чтобы не сбиться, лучше не обозначать одним словом исследователя и исследуемое, пусть само их разделение в данном случае держится на честном слове. Однако вернемся к Гурджиеву. Страсть, с какой Георгий Иванович ратовал за то, чтобы «помнить себя», вызывает искреннее уважение, в доказательство чему, задерживая изложение собственных мыслей, приведу его слова из книги Петра Успенского «В поисках чудесного».

«Человек решает, начиная с завтрашнего дня, рано вставать. Это решение принимает одна группа «я», а подъем с постели есть дело другого «я», которое совершенно не согласно с таким решением, возможно, даже ничего о нем не знает. Утром человек, конечно, вновь будет спать, а вечером опять решит вставать рано. В некоторых случаях это имеет очень неприятные для человека последствия. Малое, случайное «я» может в какой-то момент что-то пообещать уже не себе, а кому-то другому, просто из тщеславия или для развлечения. Затем это «я» исчезает, но человек, то есть сочетание других «я», совершенно не ответственных за это обещание, вынужден расплачиваться за него в течение всей своей жизни. В том-то и трагедия человеческого существования, что каждое малое «я» имеет право подписывать чеки и векселя, а человек, то есть целое, вынужден их оплачивать».

Пожалуй, лишь глупец отмахнется от сказанного, как отмахиваются от ерунды или мелочи. И все же учение о том, что мелкие «я» должны и могут быть заменены единым, цельным «Я», философски неверно.

Всякое «я» обречено быть множественным, то есть разделенным-в-себе. Эта внутренняя разделенность связана с другой разделенностью – на «я» и «не я». Возникшее в результате разъединения не может быть единым-в-себе. А «я» – это очевиднейший результат разъединения.

Не получится ощутить (тем более – помыслить) себя, не выделившись по отношению к окружающему. Или стоящему напротив. «Я» есть, когда заодно есть и иное этому «я». Ощущению «я» всегда и неизбежно предшествует процедура вычленения, размежевания. Впрочем, не только предшествует, но сопровождает это ощущение на всем его протяжении, подпитывая и подзаряжая его.

В «я» нужно, что называется, собраться, сосредоточиться, сгуститься, спрессоваться, свернуться, утрамбоваться… Все эти глаголы подразумевают уменьшение, сокращение, редукцию. Вспоминается один из братьев Карамазовых с его «широк человек, я бы сузил». Вот и для появления «я» значимо не расширение, а сужение, не растяжение, а сокращение.

2

Целый ряд древних традиций, равно как и современных концепций, пестуют идею так называемого высшего Я. Культивируя написание этого местоимения с большой буквы, их адепты стремятся подчеркнуть, что рассуждают отнюдь не о чем-то маленьком и местечковом. Другими словами, предполагается, будто есть как малое, так и большое «я», и второе лишено недостатков первого. Даже ведя речь об избавлении от эгоизма, центрированности на себе, приверженцы написания «я» с большой буквы видят смыслом такого избавления становление Я, то есть «я» более высокого, если вообще не высшего порядка. Одно «я» в этих идеологемах преодолевается ради другого «я». Мелкое «я» – ради крупного «я», дробное «я» – ради «я» цельного. Стоит добавить, что рядом с таким подходом находятся философские системы, в которых фигурируют понятия абсолютного субъекта, трансцендентального субъекта, трансцендентного, метапсихичного и вневременного эго и т.п.

К неудовольствию приверженцев упомянутых учений и систем вынужден констатировать следующее: никакое «я» не может быть цельным, абсолютным и так далее. Совершенно всяким «я» предполагается наличие «не я» и, следовательно, соотнесенность с этим «не я». Если нет иного вам, то нет и вас – хотя бы в том смысле, что у вас нет оснований для появления ощущения себя. Невозможно ощутить себя, не совершив операцию выделения и локализации этого «себя». А выделение происходит всегда из какого-то ряда, равно как и локализация – из чего-то большего.

Целое или абсолют, как ни с чем и ни с кем не соотносимые, даже при всей своей одушевленности не имели бы восприятия себя. По той простой причине, что ни о каком «себе» в данном случае говорить не приходится: чтобы «натолкнуться» на себя, надо натолкнуться на свои пределы. Соответственно, ничем не ограниченное, существующее не относительно чего-то другого, но абсолютным образом, не просто не знает себя – оно никакого «себя» и не имеет, никаким «собой» и не является.

(Кстати, неимение «себя» – довольно веская причина, чтобы вообще не фигурировать ни в каких разговорах. Как минимум, это не будет создавать тех двусмысленностей, что есть в словах «оно не имеет себя». Ведь если «оно» не имеет «себя», то – как бы это сказать? – «оно», стало быть, уже и не совсем «оно». Впрочем, поскольку этот текст затеян мною, чтобы выговориться, останавливаться пока рано.)

Абсолюту не из чего выделиться и не от чего отличиться (звучит как изъян, но это не более чем проделки языка). Поэтому его присутствие есть присутствие ноуменальное, то есть, в данном случае, без самоощущения в качестве «я». Как прекрасно сформулировал Иоанн Скот Эриугена, «Бог не знает о себе, что он есть, ибо он не есть никакое «что»». От себя добавлю, что Бог не есть и никакое «кто». Ведь и быть чем-то, и быть кем-то – значит иметь границу, за которой есть что-то или кто-то еще.

Кстати, слова Эриугены можно толковать двояко – в зависимости от поставленного ударения: «Бог не знает о себе, что́ он есть» и «Бог не знает о себе, что он е́сть». Или одновременно и так, и так. Автор этих строк выступает именно за такой подход.

В общем, даже «я» с большой буквы будет «я», отделенным от остального, выхваченным из чего-то большего, обнаружившим себя благодаря обнаружению своих пределов. Даже «Я» будет очерченным, имеющим более или менее четкую локализацию, в противном случае употребление этого местоимения теряет всякий смысл.

«Я» – это всегда часть, фрагмент, кусочек пазла и никогда не целое. С какой буквы ни пиши. Бытие «я» есть бытие обособленным элементом. «Я» есть продукт расщепления, то есть, попросту говоря, щепка. И совершенно закономерно, что продукт расщепления не един-в-себе, что он разбит на множество под-«я». Ведь щепка – это не просто производное расщепления, но и его агент. Имею в виду, что «я» видит в разделенном бытии норму и в этом смысле потакает, потрафливает, прислуживает ему. В том числе – постоянным собственным дроблением на более мелкие «я», на «я» внутри основного «я», которое само есть производное дробления.

3

Если говорить о человеке, то он есть «я» постольку, поскольку отделяет себя от остального мира. Наверное, стоит сразу же отметить, что такое отделение имеет место далеко не всегда. Да, в городе и среди себе подобных мы отделяем себя от остального мира в подавляющем большинстве случаев. А вот «на природе», то есть пусть уже и не совсем в естественной для нас среде, такое отделение – вовсе не неизбежность. В лесу, в степи, в горах, на море и так далее самовыделения может и не случиться. Как его может не случиться, например, и в случае обращенности человека к чему-то самому по себе.

Разделения на «я» и «иное мне» не происходит, когда мы заняты тем, что нам действительно интересно, делаем то, к чему нет внешнего принуждения (речь, как можно догадаться, идет в том числе о занятии т.н. искусством). Или, скажем, когда наша реакция на что-то максимально естественна, то есть такова, что так отреагировал бы на нашем месте любой нормальный человек и даже любой нормальный инопланетянин. Когда предпринимается само собой разумеющееся, чего не предпринять нельзя. Когда поступок объясняют словами «я не мог поступить иначе». Ведь это означает, что человек не выбирал, не взвешивал, как поступить. Между ним и тем, как он себя повел, не было зазора.

В общем, социальная единица под именем «автор этих строк» решительно и ответственно заявляет, что органичная миссия или органичное состояние человека – составлять неразрывное целое с тем, что его окружает или оказывается в фокусе его внимания. Быть продолжением того, что созерцается, чувствуется, воспринимается. Вмещать в себя встречаемые стихии, пейзажи, лица и другие проявления жизни, одновременно вовлекаясь в них. Не разбиваться на действие и действующее лицо, на бег и бегуна, на музыканта и его инструмент, на всадника и его коня, etc.

Не человек есть целое. А, как говорится, «человек плюс». Также неверно говорить о человеке как части того или иного единства: когда есть части, нет целого, а когда есть целое – нет частей. Человек как «я» есть результат нарушения, сбоя. Таким образом, задача – если тут вообще можно уместно говорить о задачах – состоит не в том, чтобы объединить все малые «я», живущие внутри человека как большого «я», а в том, чтобы сам человек как, например, созерцатель, стал един с созерцаемым, а как, скажем, делатель или действователь составлял единое целое со своим делом или поступком. Или чтобы человек не столько обладал теми или иными добродетелями или благородными качествами, сколько уступал себя им для их, так сказать, развертывания. Был, что называется, самой честностью или самой храбростью. (Вспомним про расхожий комплимент, который делают женщинам: «Вы – сама красота».)

Как правило, искусственное вычленение «я» предпринимается ради социальных целей. Социум вычленяет человека в качестве своей части, а заодно и в качестве части мира, бытия, маркирует его как единицу и навязывает этой единице самоощущение обособленной сущности. Конечно, здесь встает вопрос, кому «ему» навязывается самоощущение «я»? Скорей всего, полагать себя в качестве «я» начинает… само это «я», то есть за выдуманную сущность принимает себя она же, эта выдумка. Потому все и получается так «гладко».

Культивации ощущения себя обособленной частью (ощущения себя как собственно себя) способствует и речь, законы которой предписывают говорить «я» даже тогда, когда это совершенно необязательно. К тому же словесное взаимодействие человека с человеком представляет собой прежде всего взаимодействие их социальных статусов, рангов, ролей и тому подобных ограничивающих, стесняющих факторов. Даже неформальное, так называемое приятельское общение, как правило, выливается в обсуждение вопроса, как занять устойчивое и перспективное место в социуме. В свою очередь, близкий человек или человек «внутреннего круга» – это тот, с кем комфортно молчать, находиться в тишине. «С кем не нужно нагружать язык», – как поется в одной песне. От себя добавлю: с кем не нужно быть «я».

«Я» рождается с вопросами: «Интересно, как я выгляжу (со стороны)? Достойно или так себе? Какие чувства питают ко мне те, кто меня видят?» Казалось бы, здесь допущена логическая ошибка: чтобы задаться вопросом «как я выгляжу?», необходимо уже быть «я» и иметь представление о себе. Однако ошибки нет, поскольку выделение себя начинается именно с интереса к своему наружному положению, с согласия с тем, что есть окружающий мир, в который можно являться как в иное. Впрочем, это отдельная большая тема, поэтому легче переформулировать: сущность «я» составляет крайняя увлеченность своим внешним видом. Тем самым «я» сразу задает себя несамостоятельным явлением, отражением в чужих глазах. Не зря основной вопрос, возникающий по итогам или вследствие распития спиртных напитков, формулируется предельно открыто, без околичностей: «Ты меня уважаешь?» Алкоголь в данном случае выступает средством обнажения того, что главным образом занимает «я». А занимает его именно впечатление, производимое на другие «я».

Ощущение «я» есть в значительной степени ощущение зависимости. Оно возникает вынужденно, под давлением. Прежде всего, социальных институций, но не только. Скажем, физическая боль, наличие раны вполне может спровоцировать выделение из окружающей среды. Хотя существует гипотеза, что, например, животное, даже испытывая сильную боль, продолжает оставаться продолжением мира. Если это так, то, подходя философски, столь удивительную на обывательский взгляд возможность можно связать с несвязанностью собой. (Прошу прощения за «продолжает оставаться продолжением» и «связать с несвязанностью».) Животное страдает, но при этом не страдает его «я», которого у него нет и которое, когда оно есть, выступает своего рода усилителем боли, способствует приданию ей трагедийности, аномальности, неприемлемости.

Так или иначе, неслучайно ощущение «я», как правило, возникает в отрицательных состояниях или опытах (которые, собственно, есть не опыты, а формы отчуждения, разделения, своего рода дыры или пробелы в бытии). В согласии, ладе, балансе, покое и т.д. «я» нет, поскольку тот же покой не разделяется на состояние и того, кто в этом состоянии находится.

Кому спокойно? Кто сказал «мне»? Как вы себя из покоя выделили? Не благодаря ли тому, что ваш покой был поверхностным? Не «я» успокаивается, а с его уходом или уменьшением приходит или увеличивается покой. Не столько мы беспокоимся, сколько посредством нас происходит, случается, длится беспокойство. Нам становится спокойнее в силу затихания прежде всего самого нашего «я». В таком случае нам ли становится спокойнее? Может, самому покою? Или здесь лучше вообще не разделять ощущаемое и ощущающего?

Не бывает удовлетворенного «я», спокойного «я», веселого «я» (если, конечно, это не всего лишь истерика), расслабленного «я» и т.д. Вместе с напряжением уходит и «я». Точнее, уходит разделение, одной из сторон которого было «я». Мы напрягаемся, когда нас что-то пугает. Что это за звуки, не лезет ли кто в окно? Нет, это дождь пошел, а с дождем, вернее, с шумом дождя можно не разделяться. Наоборот, в него так хорошо проваливаться… Хорошо кому? «Мне». Похоже, вы просто недостаточно в него провалились.

«Я» – это в том числе и контроль. Соответственно, кто перестал выступать контролером, тот перестал быть и «я». «Я отдыхаю от контроля, у меня перекур». Видимо, просто сменились контролируемые объекты, причем смена произошла с трудноконтролируемого на легче контролируемое, порождая иллюзию отдыха. Кстати, ситуация контроля – еще одна из ситуаций нецелостности. Контролировать нужно то, с чем разделен. То, с чем един, контролировать не нужно.

У «я» нет возможности проявить великодушие, простить, принять то, что его хоть сколько-нибудь ущемляет. Ведь оно, вообще-то, и появляется вместе с нанесенной обидой или причиненным ущербом. Возможно, оно было и раньше, просто ждало своего часа, чтобы развернуться во всей, так сказать, красе. Есть же те, кого вообще невозможно обидеть и те, кого, наоборот, обидеть очень легко. Так или иначе, «я» и придирчивость неразрывны. Ставить условия, выдвигать требования, предъявлять претензии – значит, собственно, и быть «я». С тем, к чему у нас нет претензий, мы соединяемся, потому что отсутствие претензий – это одновременно и отсутствие оснований для разделения.

Контекст, в котором мы чаще всего выступаем как «я», – это хлопоты, заботы, тревоги. Во всяком случае, именно они выделяют, выпячивают. Хлопочущего издалека видно. Не то что беззаботного. У кого нет проблем (проблемы есть у всех, поэтому лучше уточнить – кто не зациклен на своих проблемах), кого все более-менее устраивает, того как бы и нет.

Из сказанного может создаться впечатление, что если окружить человека приемлемыми условиями существования, он исчезнет как «я». Это может произойти, однако в подавляющем большинстве случаев не произойдет. «Я» ненасытно в своих претензиях, потому что оно видит своей проблемой не то, что ею является. А главная проблема «я» – это оно само. Поэтому само по себе повышение комфортности окружающей обстановки мало что поменяет. Придраться можно к чему угодно. Скорее претензии, скажем, к судьбе, к другому человеку, к погоде и так далее уменьшаются или прекращаются в силу внутреннего сдвига, уменьшающего или нивелирующего противопоставленность себя судьбе или себя погоде. Впрочем, как и благодаря чему происходят такие сдвиги – вопросы, находящиеся за рамками настоящего сочинения.

Ощущение «я» – это еще и ощущение одиночества. Да, можно выстраивать взаимодействия, коллаборации, можно коммуницировать и приятельствовать. Однако даже дружить не получится. Не получится по-настоящему дружить с тем, от кого себя отделяешь, с кем разводишь себя в стороны. Для «я» нет средства от одиночества, поскольку единственное средство от одиночества состоит в размыкании своих границ, а едва они разомкнулись – «я» кончилось.

4

Совершенно напрасно приписываются «я» те или иные качества, которыми оно по определению обладать не может. Мы постоянно произносим словосочетаниями вроде «свободный человек», «бескорыстный человек», «честный человек», «отзывчивый человек», «независимая личность». Однако никакому «я» не под силу явить пример подлинной свободы. И если человек свободен, скажем, от того, как его воспринимают другие, то он свободен и от «я», сформированного оглядкой на эти восприятия. А другого «я», то есть такого, которое сформировалось бы само, без посредства сторонних взглядов/мнений/оценок, быть не может: не беря в расчет, что обо мне думают, я не беру в расчет и самого себя. Если мне все равно, что обо мне думают, я на себе не зациклен. Иными словами, я – не «я». Разумеется, «я – не «я»» представляет собой довольно противоречивое высказывание, однако уже упоминалось, что владение речью кое к чему обязывает, – например, к тому, чтобы прибегать к местоимению «я» где надо и где не надо.

Что есть свобода как не ускользание от всякой попытки захвата? Если мы сочтем этот вопрос риторическим, то возникает другой вопрос: а что труднее всего захватить? И точный ответ здесь один: то, что не связано даже самим собой. Наверное, сказанного достаточно, чтобы навсегда прекратить разговоры о свободном «я». Разумеется, автор текста отдает себе отчет в том, что такие разговоры будут продолжаться до конца человеческой истории.

То же самое, что сказано про свободу, относится и к благородству, честности, бескорыстию. Бескорыстен не делящий на свое и чужое. Как ему собраться в «я»? И, конечно же, активируясь как «я», мы скорее проявим низость, чем благородство. Скорее соврем, чем будем честны. Благородство и честность требуют отвлечения от своих интересов, поскольку они не могут быть выгодны (выгодна может быть лишь их имитация). А вместе с отвлечением от своих интересов происходит отвлечение и от ощущения «я», от ощущения себя именно как «себя», то есть отдельного, выделенного существования. Что касается самой честности, то у нее, будь она хоть трижды живым существом, такого ощущения, разумеется, не может быть тоже.

Честность не знает иного себе. Она отвергает возможность нечестности, не предусматривает такого варианта. Возможна только она. Стало быть, она неразделима с самим бытием и как бы тает, растворяется в его беспредельности. В своей беспредельности как бы тает, конечно же, и само бытие. «Как бы» – важная в данном случае оговорка. Потому что речь идет всего лишь об исчезновении в качестве чего-то, пусть для нас (нашего рассудка) это и равнозначно исчезновению вообще.

Когда нет других вариантов, нет нужды фиксировать и имеющийся. Единственно возможный путь не ограничен ни слева, ни справа. С единственно возможного пути не сойдешь, мимо него не промахнешься. Единственно возможный путь оставляет одну возможность – идти по нему. Он не оставляет выбора (идти по нему или не идти). Но тогда идущий по единственно возможному пути не ощущает, будто идет по некоему пути, не ощущает, будто вообще идет, совершает усилия. Не ощущает ни пути, ни своего движения по нему. Можно ли он в таких условиях ощутить себя?

Можно ли ощутить свое присутствие, не ощущая присутствия того, внутри чего находишься? Можно ли выделиться из того, что, в свою очередь, выделить невозможно? Выполнение единственно возможного действия – явно не самый подходящий момент для обнаружения себя, то есть того, кто это действие выполняет. Когда выполняешь единственно возможное действие, то, во-первых, сливаешься со всеми остальными бывшими, нынешними и грядущими действователями, которые выполняют это действие вместе с тобой (да-да, его выполняют вместе с тобой даже те, кого уже либо еще нет). А во-вторых, что важнее, единственно возможное действие делается само собой, то есть, другими словами, имеет место неотъемлемость делающего и делаемого друг от друга.

Да и случается ли само событие выполнения единственно возможного действия? Не происходит ли оно незаметно, то есть практически не происходя? Не давая повод акцентировать на нем внимание и вообще быть его свидетелем – выделиться по отношению к нему в качестве его субъекта?

Отзывчивое «я» будет таким «я», которое открыто, распахнуто. Но чем больше оно распахнуто, тем меньше в нем от «я». Отзывчивость есть не что иное, как способность внять чему-то или кому-то ради него самого. Способность радоваться чужой радости, как будто она не чужая. Способность найти себя в, казалось бы, другой, отграниченной от нашей жизни. Таким образом, для отзывчивого непринципиально само деление на «я» и не «я». Но возможно ли «я», которому все равно, где оно и где не оно (где иное ему)? Если возможно, тогда остается констатировать, что у нас каша в голове, а следовательно, рассуждать о чем бы то ни было нам противопоказано.

В корне неправильно подавать заслугой «я» сделанное (или не сделанное) человеком вследствие самозабвения. Когда мы в силу культурных шаблонов говорим что-то вроде: «Он поразил меня своей честностью», – мы поражаемся не честному «я», а честности как таковой, ради которой человек отвлекся от самое себя. Либо он отвлекся от себя ради того, по отношению к чему или кому проявил честность (самоценным может быть как сама честность, так и то, по отношению к чему она проявлена).

Стоит отметить, что мы отвлекаемся от себя исключительно ради чего-то или кого-то самого по себе. Ради самоценного. Потому что относительно ценное тут же возвратит нас обратно к нам. И невозможно внимать тому, что есть само по себе, одновременно чувствуя свою отдельность по отношению к нему. А без чувства отдельности нет и чувства «я». Впрочем, зачем называть это высоким словом «чувство»? Пусть остается ощущением.

Обособленное существование не может ничем поразить. Поражают случаи взламывания своей обособленности, превозмогания ее. И поражают в том смысле, что вытаскивают из обособленности и своего зрителя.

5

Поскольку двусмысленность присутствует уже в выражениях «свободный человек», «честный человек» и «отзывчивый человек», то «целостный человек» будет уже явным перебором.

Человек как отдельность не может быть или стать целостным, потому что внутреннее единство не сочетается с внешней закрытостью. Для своего восполнения до целостности замкнутое должно разомкнуться, то есть перестать быть замкнутым. Целостность «достигается» через соединение с тем, что находится (якобы находится) вне меня, помимо меня, наравне со мной. И речь, конечно, не о столовых приборах и прочих вещах, а о той имеющейся (якобы имеющейся) вовне жизни, которую я чувствую, наблюдаю или, скажем, которая есть в переживаемом мной состоянии. При этом приращение иным мне (якобы иным мне) неизбежно отменяет мою «яйность», поскольку мне оказывается не из чего себя вычленить.

Слово «достигается» помещено в кавычки по простой причине: никакая целенаправленная деятельность не будет деятельностью по достижению целостности. Часть, которой является «я», безусловно, страдает из-за своей отдельности, но целостность, которую оно может себе представить, будет заведомо профанной, профанической.

К тому же сама постановка цели – очередной повод делиться и размножаться. Возможно, упорство в движении к этой цели и соединит какие-то части человека в нечто менее разреженное, однако отнюдь не все его мелкие «я» вовлекутся в эту плотность. Ставя перед собой цель, мы отправляем часть себя в будущее – в тот желанный момент, когда мы этой цели достигнем. Чтобы она стерегла нашу цель, светила оттуда фонариком и дожидалась подхода «основного отряда». Но дожидалась, увы, не для воссоединения (слияния) в одно целое. Кто-то внутри человека должен же будет сказать «поздравляю!» – и сказать кому-то, также находящемуся внутри человека как собирательного, то есть далеко не единого «я».

Разделяет уже сама ориентация на результат, его предвкушение. Да и само время есть для того, кто в сегодня – не весь. Завтра существует для нас лишь по той причине, что мы приберегли там частицу себя, причем зачастую не мелкую частицу, а львиную долю.

Или вот еще одна линия размежевания внутри движущегося к поставленной цели индивида. По одну сторону этой линии находится тот, кто движется, а по другую – тот, кто его погоняет. Без подобного раздвоения невозможна никакая целенаправленная работа. Зато возможно спонтанное, живое, непосредственное действие. Поступок, за которым не стоит корысти и расчета. Занятие, не предусматривающее разнесенности процесса и результата. Активность, нерасторжимая с актором.

Целостный человек – это такой же оксюморон, как и целостная часть. Невозможно быть внутренне единым, имея разрыв на себя и иное себе. Целостный человек – это не просто больше, чем человек, а радикально больше. (Напомню, что понятие человека в данном контексте выступает синонимом «я», хотя это не обязательно. Так, скажем, возможен дискурс о человеке без «я».)

Как говорил Мераб Мамардашвили, «никакое «это – я» не свидетельствует о высшем». В самом деле, высшее не может быть герметичным и обособленным, потому что герметичность и обособление отбавляют (отнимают), то есть делают ущербным, а ущербность опускает вниз, на онтологическое дно. Ущербное, если можно так выразиться, наименее реально, а если исходить из того, что реальность степеней не имеет, то и вовсе иллюзорно.

Будучи разобщенным с окружающей средой, человек оказывается субъектом среди объектов. Иными словами, он обнаруживает себя среди относительного и сам становится таковым. Объекты «высвечиваются» не просто так, а относительно своего субъекта. Соответственно, и субъект «засвечивается» не иначе как относительно высвеченных через его присутствие объектов. Если есть «я», то это «я» какого-то объекта (или каких-то объектов). «Я» и есть субъект из субъект-объектной пары, потому что нет такого «я», которому бы ничего не противостояло и который сам ничему бы не противостоял, – не обязательно в качестве противника, но, например, так, как стоит исследователь напротив им изучаемого феномена.

Субъект – всего лишь часть пары, что ставит крест на его абсолютности, актуальной или потенциальной. Воспринимающий может быть сколь угодно сконцентрирован и сосредоточен, но он не обретет цельности, пока не втянется в воспринимаемое. Иными словами, цельность обретет отнюдь не воспринимающий. Целым будет единство воспринимающего и воспринимаемого, которому – раз оно возникло, раз оно есть – не надо ничего обретать. И, конечно, «втянуться» можно лишь в такое воспринимаемое, которое лишь в первую секунду показалось внеположностью, а во вторую уже ничем не показалось, зато, оказавшись больше-чем-объектом, вовлекло в себя. В себя, не знающего и не имеющего никакого «себя».

6

Целый ряд философов и учителей мудрости приравнивают к ощущению «я» либо «я есть» ощущение жизни или бытия. И, конечно, дабы никого не обижать (или, если обижать, то всех), уделим внимание и им. Рассуждая о «я» как о «чистом присутствии», представители этого направления просят не смешивать чувство такого присутствия с самоощущением лейтенанта Иванова, чиновника Петрова или повара Сидорова. Нет, они имеют в виду такое ощущение, через которое ощущает себя «жизнь как таковая» или «само бытие».

О том, что не имеющего пределов как бы и нет, здесь уже говорилось. Осталось лишь уточнить, что и «жизнь как таковая», и «само бытие» – это как раз примеры беспредельного. Как сказал еще Парменид, «бытие есть, а небытия нет». Отсутствие альтернативы делает бытие беспредельным.

Также приходится повториться, что ощущение «я» сопровождается беспрестанными процедурами вычленения, фокусировки и купирования. В таком случае не будет ли такое ощущение «загрязнением» чистого присутствия? Именно беспредельность присутствия и делает его чистым. Купируясь же, оно лишается своей чистоты. Купированная жизнь теряет не только свою беспредельность, но и свою «таковость» – возможность быть не такой-то жизнью, а жизнью как таковой. Купированное, то есть искусственно, «по живому» рассеченное бытие заодно теряет и свою целостность, свое единство.

Готов допустить, что чистое присутствие может быть ощущением свободы. Но ни в коем случае не ощущением своей свободы. Может быть ощущением полноты. Но ни в коем случае не своей полноты. Может быть ощущением безраздельности. Но ни в коем случае не своей безраздельности, не себя как безраздельности или безраздельного.

А вообще, по большому счету, всякое ощущение есть не что иное, как ощущение контакта с чем-то, наличествующим вовне. Так, мы мерзнем, если легко оделись в прохладный день. Ощущения – это то, как отражается на нас внешний мир. Своими касаниями, цепляниями, ударами. Так что ощущение «я» есть восприятие своей внешней стороны (всего-то лишь), ощущаемой благодаря воздействию на нее внешних влияний. В свою очередь, то в нас, что не сводимо к реакциям на влияния и вызовы извне, не ощущается. И не о чистом ли присутствии идет сейчас речь?

Чистое присутствие весьма и весьма похоже на отсутствие. Но не равно ему. Чистое присутствие не есть небытие, просто ни язык, ни мышление не помогут нам проложить водораздел между ними. Возможно, этого и не требуется. В каком-то смысле уподобление полноты пустоте даже полезно – будет мешать полагать ее «чем-то». Хотя… так себе помеха.

Сартр говорил, что ад – это другие. Переиначив это громкое высказывание, получим следующее: «я» – это невозможность быть без иного этому «я». И это, разумеется, ад. Чтобы ощутить «я есть», необходимо вычлениться из «не я», если речь идет о том, что это «я» окружает, либо отмежеваться от «не я», если речь идет о субъекте, обнаружившем себя через обнаружение своего объекта. Говорим ли мы о «я» с маленькой или большой буквы, это совершенно неважно, поскольку речь идет о самоощущении, которое и в случае с якобы примитивным, и в случае с якобы высшим, совершенным «я» имеет одну и ту же основу. Пусть кто-то ощущает себя низким и мелким «я», а кто-то – высоким и великим, в основании этих как будто бы разных ощущений лежит одно: разграничение на относящееся и не относящееся к этому «я». И восприятие себя великим, высшим «я» неизбежно будет манией, претенциозностью. Быть «я» – таскать за собой чужое.

Самоощущение есть ощущение своих пределов. Это ограничивающее ощущение. Так воспринимается запертость, скованность. Бесконечное не складывается в прокрустово ложе «я», оно вообще свободно от «яйной» природы. Равно как и целое, ведь оно тоже –пример бесконечного. Во всяком случае, наряду с небесконечным целым будет что-то еще, но тогда напрасно называть его целым. Сосуществующее сосуществует как довесок, приложение, придаток. И то, с чем оно сосуществует, тоже в свою очередь есть довесок и приложение.

Бесконечное рассредоточено и, не встречая свою границу, не встречает и самое себя. Только, ради Бога, не нужно расценивать это как недостаток, изъян бесконечного: оно не встречается с тем, чего и нет. Стало быть, здесь нет и события не-встречи. Не-встречей может быть лишь не-встреча с чем-то реальным. Бесконечное не ощущает себя в том смысле, что не ощущает своей ограниченности и локализованности. Ощущать себя – значит ощущать свою ограниченность. Вот, собственно, и все значение этого с придыханием произносимого возвратного местоимения «себя».

Сказанное касается не только бесконечного: даже мы, человеки, подчас лишены возможности сжаться в «я» ввиду отсутствия противопоставленного нам. Это происходит в тех случаях, когда, скажем, повстречавшийся нам другой человек проявляет по отношению к нам открытость. И тогда мы тоже не чертим линию между ним и нами, потому что его открытость не позволяет нам оттолкнуться от него как чужого, чтобы вспомнить о своем. Невозможно, чтобы исчезли границы, а «я» осталось.

Предлагаю читателю провести небольшой эксперимент: попробовать составить небольшую речь как бы от лица абсолюта. Или полноты, целого. Что-то вроде рассказа о себе (чтобы неоднократно использовалось местоимение «я»). Поверьте, вы сразу почувствуете фальшь. А возможно и обнаружите, что, играя роль абсолюта, контрабандой протаскиваете самих себя. Вместе с вашей частичностью, относительностью, нецелостностью. Говорить от лица целого – значит превращать его в часть. «Я» есть, когда есть что-то еще. Целое по определению есть все, что есть.

Попытки представить абсолют личностью обусловлены интересами обособленного, изолированного эго. И те, кто предпринимают такие попытки, подразумевают под «личностью» довольно скромный, если не сказать скудный, набор качеств или способностей. Главным образом это «способность обратить на меня внимание», «способность отозваться на мои нужды» и «способность меня похвалить». Однако когда «я» не «зудит», то есть когда, если избегать просторечий, случается отвлечение от эгоистических забот и потребностей, то и стремление видеть в абсолютном бытии подобие «я» куда-то уходит. Для «я» абсолют важен прежде всего своей относительной стороной. И этим оно выдает себя с головой. «Этим», то есть, в частности, игнорированием того факта, что никакой относительной стороны у абсолюта попросту нет.

7

В завершение попробую дать определение «я», зайдя немного с другой стороны. Посмотрим, не приведет ли это к тем же выводам. Определение звучит так: «я» – это субъект, объектом которого якобы является он сам. Почему якобы? Потому что субъект разделен со своим объектом, субъект и его объект должны быть разным.

«Это – я», – произносит мысленно или вслух субъект, указывая на объект. Он хочет сказать, что и он, субъект, и объект, на который он указывает, – одно и то же. Какое-то сомнительное единство! Не будет ли выражением нашего единства с собой невозможность от себя отстраниться? Если же мы, напротив, с такой легкостью оказываемся напротив самих себя, то не разнимся ли мы тем самым с самими собой? Еще раз простите за мою невоздержанность от каламбуров.

Говоря «я», мы занимаем положение субъекта, дающего обозначение своему объекту. Выходит, саморазделение, причем постоянное, «вшито» в саму природу «я». «Я» есть «я» разорванное, фрагментированное. Быть «я» – значит быть в разорванном, фрагментированном состоянии.

Как уже отмечалось, внутренняя разорванность «я» – следствие его отчужденности от внешней среды. А что, если оставить «я» без внешнего по отношению к нему мира? Станет ли тогда оно цельным? Ведь, казалось бы, оно уже ни с чем не разделено, как ни с чем не разделено единственное, что есть? Разумеется, не станет. Если оставить «я» без внешнего мира, «я» тотчас создаст его из самого себя. Разделится на себя и внешний себе мир.

И последнее. Как неоднократно подчеркивалось выше, «я» может быть только частью, оно не может быть целым. И здесь возникает одна небольшая проблема. А может быть и большая. Впрочем, судите сами, я же изложу, в чем она состоит. Называя целое целым, мы помимо своей воли говорим о нем как о чем-то определенном. Другими словами, мы говорим о нем как о части.

Да, это уже само по себе является проблемой. Однако в контексте наших рассуждений о «я» важнее уделить внимание не этой проблеме, а той, которая из нее следует. Речь идет вот о чем: «я» по своей природе таково, что может найти себя в чем угодно – в чем угодно определенном. Найти себя, то есть, как минимум, вообразить себя на его месте, представить его как себя. Таким образом, оно легко может вообразить себя целым. Другими словами, вообразить целое как «я», коль скоро мы, говоря о целом, неизбежно говорим о нем как о чем-то. И, пусть это лишнее, внесу уточнение: о чем-то локализованном и выделенном.

(Заметим: язык «не видит», что выражения «что-то локализованное» или «что-то выделенное» являются тавтологичными, а это так, поскольку что-то является чем-то именно благодаря своей выделенности и локализованности.)

Соответственно, когда утверждается, что целое не может выступать в качестве «я» (не «яйно» по своей сути), то даже «я» того, кто это утверждает, сперва тихо и деликатно, а затем все громче и наглее выражает сомнения: «Но почему же не может?» И здесь я, как автор этих строк, умываю руки. Или все-таки попробовать побороться со все возрастающим сопротивлением, связанным с тем, что критикой «я» занимается «я» же – в лице автора этих строк? А потому пропускает мимо ушей собственные слова?

К примеру, можно еще заявить, что мы не только напрасно называем целое целым, но и вообще зря о нем говорим. Но ведь мы говорим о нем зря, потому что как «о нем» говорить здесь не о чем. Нет такого «его», такого «чего-то» как целое. В таком случае можно уточнить, что, действительно, «я» найдет себя во всяком «чём-нибудь», во всем, в чем почует хоть какую-то определенность. Но есть и такое, что, не будучи ничем, в то же время не является и чем-то. Правда, рассуждать о нем нельзя и бессмысленно. И вот оно-то (язык буквально заставляет меня говорить «оно», хотя оно – вот, снова сказал – никакое не «оно», не «что-то»), то, о чем нельзя ничего сказать, не оставляет для «я» никакой возможности. В качестве «не чего-то» и «не кого-то» себя не вообразить, не представить.

Уф, кажется, получилось. Хотя… что я про это реально могу знать? И что про это реально может знать «я»? «То, о чем нельзя ничего сказать», – какой жалкой самореференцией приходится завершать, а ведь так хорошо, так уверенно шел!